Nach der Slowakei zum zweiten Mal während meiner Zugehörigkeit zum GDMB – Geschichtsausschuss fand die 42. Tagung ausschließlich im Ausland statt, wobei Oberschlesien in seiner entscheidenden Phase der Begründung des Berg- und Hüttenwesens überwiegend zu Deutschland gehörte, als Folge des ersten und zweiten Weltkrieges indessen dem polnischen Staatsgebiet zugehörig ist. Die Anreise der rd. 90 Teilnehmer gestaltete sich recht strapaziös. Diesmal ohne die Begleitung meiner Frau reiste ich zunächst mit dem Auto nach Clausthal – Zellerfeld an, übernachtete dort und schloss mich der mit 2 Bussen nach Polen reisenden Gruppe an. Da uns eine lange Fahrt bevorstand, musste der Start bereits morgens um 7.00 Uhr erfolgen. Bis wir an unserem ersten Zielort Krakau anlangten, vergingen volle 14 Stunden, sind doch die Verkehrswege durch Schlesien so schlecht, dass man nur bis zur Grenze in Görlitz einigermaßen zügig vorankam. Die polnischen Kollegen hatten uns ein Hotel reserviert, das noch an die unseligen Zeiten des Kommunismus erinnerte. Wir nahmen es gelassen und humorvoll auf.

Um schneller zu einem Zimmer zu kommen (nach dem späten Abendessen war es 23.00 Uhr geworden), tat ich mich mit meinem Kollegen Dr. Helmold v. Plessen aus Königstein zusammen; gemeinsam ließ sich das Elend in diesem Hotel weit besser ertragen. Wehmutsvoll erinnerte mich an meinen ersten Besuch in Krakau im Jahre 1994 (mit Studiosus) mit einem weit schöneres Hotel, das (ironischerweise) dem unserem genau gegenüber lag.

Der Beginn der Tagung verlief mit dem Besuch der Bergakademie ähnlich enttäuschend wie der Eindruck von dem Hotel. Es war kaum etwas vorbereitet; uns wurde nur wenig Interessantes geboten. Besonders enttäuschend für die Gruppe war, dass die polnische Seite keine Referenten zur Verfügung stellte, so dass Mitglieder des Geschichtsausschusses das Vortragsprogramm allein gestalten mussten. Zum Glück wurde uns die Aula der Bergakademie dafür zur Verfügung gestellt. Nach glücklicher Überwindung einiger technischer Pannen konnte ich meinen Dia – Vortrag zum Thema „Die oberschlesischen Magnaten und ihr Beitrag zur industriellen Erschließung Oberschlesiens“ halten, den ich mit 45 Abbildungen historischer Wertpapiere und 21 Bildern früherer Industrieanlagen unterlegte. Für die Gruppe waren meine Ausführungen auch insoweit nützlich, als die Polen sich heute noch sehr ungern erinnern, dass es Deutsche waren, die diese Region zu ihrer späteren Bedeutung brachten. Der Vortrag wurde als so interessant empfunden, dass er später in der Zeitschrift ERZMETALL auch schriftlich veröffentlicht worden ist. Meine Kollegen Dipl.-Ing. Wolfgang Meuskens mit seinem Vortrag „Rudolph Arwid von Carnall – ein berühmter schlesischer Bergmann“ sowie Dr. rer. nat. Helmold v. Plessen mit „Die Montanindustrie Oberschlesiens 1939 – 1945“ sorgten dann ebenfalls dafür, dass ein informativer Vormittag verbracht werden konnte, der mit einem Besuch des kleinen Museums der Akademie endete.

Der Nachmittag verlief mit dem Besuch des berühmten Salzbergwerkes in Wieliczka sehr erfreulich. Ebenso wie die Stadt Krakau hatte ich diesen Ort bereits 1994 einmal aufgesucht, konnte indessen diesmal meine Eindrücke auf der sehr viel intensiver ausgefallenen Führung jedoch wesentlich vertiefen. Wieliczka ist ein Weltkulturerbe der UNESCO und entsprechend lebhaft besucht. Die Geschichte dieses Salzbergwerks reicht bis in das 3. Jahrtausend v.Chr. zurück, aber erst im 13. Jh. wurde die regelmäßige Förderung aufgenommen. Besonders eindrucksvoll auf dem rd. 2 km langen Rundgang durch die alten Abbaue sind die von Bergleuten errichteten Skulpturen und Flachreliefs, die Szenen aus der Geschichte Polens (u.a. König Kazimierz Wielki) zeigen. Die „Halle der seligen Kinga“ (100 m untertage) ist mit einem Fassungsvermögen von rd. 500 Personen eine ganz besondere Sehenswürdigkeit; hier sind sogar die Kristallleuchter aus Salz gefertigt. Die reichlich zur Verfügung stehende Zeit konnte ich im Gegensatz zu 1994 dazu nutzen, auch das umfängliche Untertagemuseum anzusehen. Ein weiterer Höhepunkt war dann das Festdiner, das die polnischen Gastgeber für uns in einer ehemaligen Abbaukammer, dem Barbarasaal, untertage für uns angerichtet hatten.

Der 1. Oktober stand im Zeichen einer Exkursion durch das oberschlesische Industriegebiet. Unsere erste Station war Ledziny (Ledzin), wo uns prominente polnische Persönlichkeiten zwei interessante Vorträge präsentierten: Dr. M. Jamrozy über „Johann Christian Ruberg, Erfinder der industriellen Zinkproduktion“ und Dipl.-Ing. E. Raczka „Die Entwicklung der oberschlesischen Zinkindustrie“. Das sich auf dem Friedhof von Ledzin befindliche Grab Rubergs wurde ebenfalls von uns besucht. Die Fahrt ging weiter in die alte Bergstadt Tarnowskie Góry (Tarnowitz), wo wir in das Besucherbergwerk „Zabytkowa“ einfuhren (seit dem 13. Jahrhundert ging in Tarnowitz Bergbau auf Blei-, Silber- und Eisenerze um. Die Grubenbaue aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind sehr gut wieder hergerichtet worden. Von der fahrbaren Strecke von 1700 m werden 270 m mit einem Boot absolviert. Dank der guten Akustik in diesem Stollen konnten wir das Bergmannslied „Glück auf – der Steiger kommt“ effektvoll absingen. – Nach diesem schönen Tag sahen wir dem abendlich angesteuerten Hotel auf unserer zweiten Station in Katowice (Kattowitz) mit Spannung entgegen. Das „Silesia“ erfüllte aber alle Ansprüche und bildete einen wohltuenden Kontrast zum unserem Quartier in Krakau. Das Abendessen nahmen wir in einem Bierlokal in Chorzow (Königshütte) ein. Die dargebotenen Lieder und Sketche waren leider nur in Polnisch, was den Genuss etwas trübte.

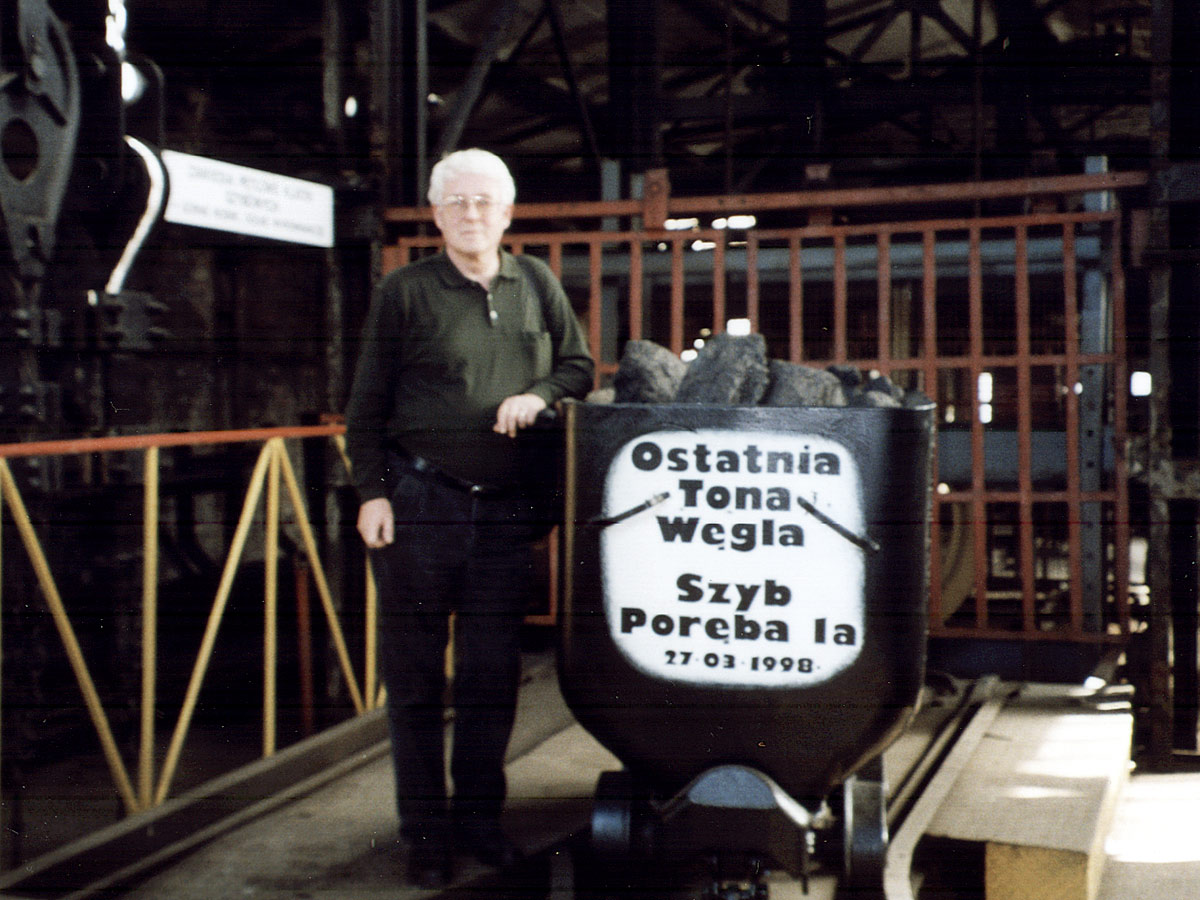

Am 2. Oktober ging es dann nach Gliwice (Gleiwitz) und Zabrze (Hindenburg). In Gleiwitz konnten wir die seit 1797 bestehende Königliche Hütte besichtigen, die heute noch als Kunstgießerei tätig ist (Gusseisenerzeugnisse, Denkmäler jeder Art und Größe). In Hindenburg stand die Besichtigung der ehemals staatlich preußischen Grube „Königin Luise“ an, die heute ein Industriedenkmal ist. Die Übertageanlagen sind noch sehr gut erhalten. Im Fördermaschinenhaus fanden wir eine voll funktionsfähige Fördermaschine von 1915 aus der Produktion der Eisenhütte Prinz Rudolph in Dülmen. Anschließend ging es in das Bergbaumuseum in Hindenburg, das seit 1979 besteht. Bei der Besichtigung, die aus technischer Sicht einen guten Überblick über die Entwicklung des dortigen Bergbaus gibt, erinnere ich mich noch gut an einen Disput mit dem Leiter des Museums, in dem ich mich beklagte, dass die Rolle der deutschen Industriegründer nur sehr unvollständig oder sogar gar nicht berücksichtigt war (Anm.: Bis zur vollen Normalisierung der Beziehungen zwischen Deutschland und Polen muss doch noch einiges passieren !). Im großen und beeindruckenden Konferenzsaal des Museums fand dann noch ein Vortrag statt: Dipl.-Ing. Brunon Wilduch: „Die ersten Kokshochöfen in Oberschlesien und Hindenburg“ . Damit war das offizielle Programm abgeschlossen. Wir ließen das interessante Programm im „Silesia“ mit einem Abendessen ausklingen: Wir bestellten das polnische Nationalgericht „Bigos“. Die Zubereitung dauerte mehr als eine Stunde, aber wir mussten diesen Entschluss nicht bereuen. Die Rückfahrt verlief ähnlich anstrengend wie die Hinreise, aber im Bus gab es dann ausreichend Gelegenheit, sich unter den Teilnehmern die schönen Erinnerungen an diese Reise auszutauschen.